ちょっと一息日々の記録

9月13日(金)配属後研修の第3弾として、大阪市内で新入社員・2020内定者研修が実施されました。

テーマは「当社の製品の価値を知り、感動を呼ぶものづくりへ」と題し、

私たちの製品が実際に施工されているホテル及び小売店を見学させていただく勉強会を行いました。

概要は大きく3つ。

・新大阪ワシントンホテルプラザにて当社製品のカーペットを実際に体感

・THE NORTH FACE堀江店での当社製品であるテキスタイル製品を実際に購入されるお客様の様子を体感

・入社二年目社員による日々の業務を知る

研修が始まってすぐ気が付いたのは、参加者である新入社員・内定者の研修に取組む姿勢です。

真摯で、真っ直ぐで、直向きで、積極的で、自ら学び取ろうとする姿勢。

言葉や文字ではなく、彼らの“目”です。

真っ直ぐ前を見る彼らの目はとてもキラキラとしていました。

きっと明るい未来や希望・大きな夢をみている目です。

そして、準備にあたった者として私は改めて商品と向き合い、

商品の新たな魅力に気付くことができました。

それは、「どのように説明をすれば、初めて商品に触れる方々に

その魅力を伝えることができるのか」考える機会となりました。

わたしたちの仕事は製品を通じて、「お客様の喜びや感動、そして笑顔」という価値を造っています。

その価値を実際に彼らは、自分たちの「目でみて、感じたこと」をさらに製品に造り込んでいく。

この大切さを感じてくれたようです。

各職場に配属され、同期がこうして集うことはなかなかない機会です。

今回それぞれが、学び得られた知識、創造力、発想力は切磋琢磨され、

「さらなる飛躍」の礎になってくれるでしょう。

(インテリア部門 営業部)

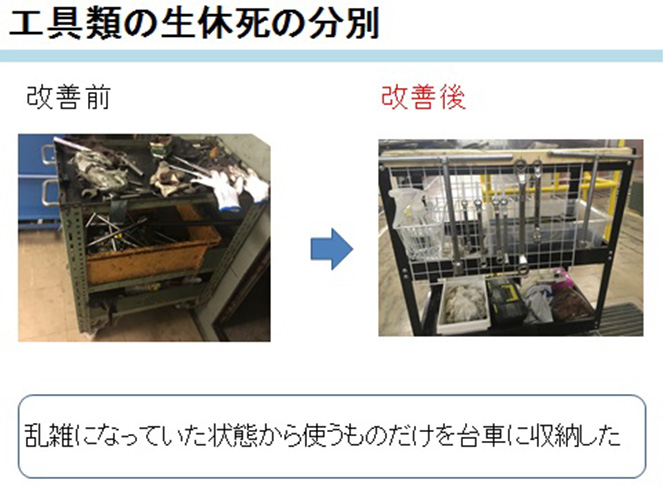

皆さんの会社では、5S活動はされていますでしょうか。

本社工場は、3年前より外部講師のセミナーに参加して

工場内の「整理・整頓・清掃・清潔・躾」について本格的に取り組んでいます。

もちろん、その前より各職場で活動をしていましたが、外部講師の本格的な指導を受ける事は

ありませんでした。今回はその取組みを少し紹介させて頂きます。

全日本短繊維紡績協同組合、日本紡績協会が中心となってヒューマンアクティベーション社を招き、保田講師の指導の下

紡績会社11社が参加して年/3~4回の講義や各社の工場見学を実施しています。

やはり、セミナーの講義だけではピンとこず、実際に他社の取組みを見学が出来るのが刺激になっています。

また、同じ業界の仲間と交流する良い機会となっています。

本社工場も、昨年に工場を見て頂きました。

お見せするからにはと今まで以上に力を入れ、他社の良いところを真似て、

いらない物を捨て、必要なものの定位置化と表示を工夫したりしました。

この準備期間が今となっては皆で考えて活動したのが良い経験になっています。

5Sの基本は、まず整理からです。

事務所の机回りはもとより、工場内の備品を「生・休・死」に区分し必要ないものを分別して不要なものは捨てます。

(生・・・使っているもの 休・・・使う頻度が少ないもの 死・・・使ってないもの、いらないもの)

やってみて判るのですが、何時か使うからととっておいたものは大半が使ってない事が判りました。

私の自宅もそうなのですが、「何時か使うかも・・・」とか「捨てるのはもったいない。」と思いとっておくと、

知らない間に物にあふれてしまいます。

それこそ、引越しなどの期会が無いと物が減りません。これではいくらたっても物が片付きません。

そうなる前に必要なものと不要なものを分けて、いらないものを処分していくのです。

今年になって取り組んでいるのは、基本は昨年出来ましたので、5S活動の継続と使い勝手の悪いところを更に改良して

働きやすい職場を目指しています。

表示一つにしても、色分けをしたり字の大きさを見直してちょっとした工夫をしています。

いらない物を分別できたら、整頓に入ります。また、ここで清掃もしっかり行います。

それを継続する事により清潔な環境が保たれ躾となります。 一度、整理・整頓したからといってそれが最適でない事が、使っていくと解ってきます。

更に、働きやすい環境にする為に、日々考えながら改良を行っています。

そうする事で、仕事の効率も上がり間接的には会社の収益も、今より良くなっていくと思います。これからも、継続して5S活動を行っていきたいと思います。

(紡績部門 本社工場 安藤辰樹・長迫和冶)

今年は令和元年という新しい時代を迎え、当社もさらなる飛躍の年と位置付け全社をあげて頑張っております。

そして、昨年から若い後継者の育成にも取り組んでおります。

その一部の光景をご紹介させていただきます。

今年、5名の新入社員が新しいメンバーに加わってくれました。

4月には社内研修と瑞浪生涯学習センターでの研修を終えて、それぞれ営業や工場などに配属されました。

配属後も定期的に研修を企画し、実施させて頂いております。

6月27日、昨年に引き続き元アップルジャパンの社長で、現在は株式会社コミュニカを立上げ、日本の若者を育て、

日本を元気にしようと活動されている、山元賢治様をお招きし、「若者の覚悟」と題し、

名古屋OKBハーモニープラザで特別研修を実施させて頂きました。

今回は、昨年に入社し2年目となる、9名も新入社員5名に加わり和やかな雰囲気のなかにも緊張感のある研修となりました。

昨年は、終了後に山元様から「今日は非常に疲れた」という感想を頂きましたが、今年は2年生の成長ぶりを見ていただき喜んでいただけました。

これは、スティーブ・ジョブス氏から直接ヘッドハンティングされ、

そしてiPhoneを日本にこれだけ広めた山元様からの言葉の重み一つ一つが参加メンバーそれぞれに

衝撃とも言ってよいほどの「しげき」となり、日々努力してきた結果だと思います。

そして、参加した全員が山元様の話しに引き込まれるように目の輝きが変わっていくのをひしひしと感じた一日でありました。

7月12日、トヨタ紡織様の「安全体感道場」を新入社員4名と受講させて頂きました。

こちらも昨年に引き続いてとなりますが、

トヨタ紡織の塚田様にはわかりやすく丁寧なご指導をいただきありがとうございました。

7月は、1日から7日まで全国安全週間でした。

新入社員は4月に各職場に配属され、少しずつ仕事や作業にも慣れ始めた時期です。

この時期が最も事故が多いとも言われています。

今回の体験は、各自が職場だけでなく普段の生活の中でも危険に対する気づきの場になったのではないでしょうか。

今回の経験を単なる学びで終わることなく、各自が成長していく糧としてさらなる飛躍に繋がっていければと思います。

そして、これからも若手社員の飛躍を会社としてサポートして行きます。

もし、就職をお考えの方がこのBLOGを見られて、気になる方は

気軽に採用ページもしくは直接、連絡をいただければと思います。

ご連絡をお待ちしております。

さて、一転して8月9日、お盆を前に私たちの祖先、両親、先人先輩といった恩人の方々に対して、

感謝報恩の誠を捧げ盆入式を執り行いました。

お盆とは盂蘭盆会(うらぼんえ)の略語で、日本では推古天皇14年(西暦606年=1413年前)に始まったと言われています。

そのいわれは、お釈迦様の弟子の目蓮尊者(もくれんそんじゃ)が、母親が餓鬼道におちて苦しんでいるのを見て、

お釈迦様の教えによって、旧暦の7月15日に供養してその母親を救ったという故事によるものです。

社員一同、こうした伝統を継承し受け継いで来られた先人に対して改めて感謝し、さらなる飛躍を誓いました。

総務部

日常、お仕事で大阪府は堺市へ出かけることがあります。

もう30年以上になりますが、織物の晒加工をお願いしていますので打合せ等々で良く出向きます。

堺市には伝統産業の中に和ざらし(和晒)というのもがあり

明治20年頃に水量豊かな石津川沿いの毛穴(けな)地域に【和ざらし】という産業がおこりました。

【和ざらし】に必要な水と自然の日光に干す為の広い土地という自然条件

に恵まれていることと、泉州特産の綿織物が、大阪の問屋に流れる

流通経路の中間に位置している為です。

【 堺の伝統産業・・・・和晒 】

織り上がった生地には、綿に含まれている成分や製糸にする際の糊などが付着しています。

これらの不純物を取り除く為の加工をし真っ白な綿布にする工程が【晒】なのです。

本日は、その工程を少しご紹介してみたいと思います!!

最初の画像は、晒釜・・と言われるものです。

この晒釜の中に、綿織物を入れて、大量の水と薬剤を投入し、

1日掛けて不純物を取り除きながら、真っ白な織物にします・・・これが晒です。

↑これは遠心分離機と言い、晒釜から出てきた生地(濡れている)を

この中に入れて脱水を行う為の機械です。

この後は完全乾燥機に掛けます、その機械が↓下の写真です。

真っ白に晒された綺麗な綿織物ですね。

この綺麗な織物を、シリンダー乾燥機(アイロンの様なものです)に掛けて製品に仕上げて行くんです。

↓これは、規定に沿った生地幅にするための幅出しするテンターというものです。

その後、整理をする為に綺麗に機械で畳んでいくのがメーター畳機というものです。

下の写真がそれ・・です。。

堺市の伝統産業である、泉州織物に対する【和ざらし】の工程を紹介させて頂きました。

沢山の工程を通って製品にしていくのが良くわかりますよね。

色んな方々の手によって伝統が守られて行きます。

小生がお仕事をお願いしているこの和晒の加工メーカーさんは創業108年目です。

伝統を人から人へ継承されて行ってます。

この素晴らしい伝統を活かさせて頂きながら、30年以上お仕事をさせて頂いています。

今後150年、、200年とこの伝統が受け継がれていくことを願います。

簡単では御座いますが、紹介させて頂きます。

有難う御座いました。

紡績部門 資材・商品部 平川 克己

3月に入り、春の訪れはうれしいのですが花粉症が心配な季節がやって来ました。

さて、この時期女の子がいらっしゃるご家庭では「桃の節句」で雛人形を飾る風習がございます。

「上巳の節句」で身を清めるために川へ入る習慣が中国から伝来し、平安時代に草や紙で人形を作、

自分の厄災を移し川に流しお祓いをする「流し雛」に変わり、江戸時代に庶民へ定着していき

女の子のお祝いの儀式となったと、ある文献に書かれていました。

また、桃の花は魔除け効果があるため「桃の節句」と呼ばれるようになったそうです。

御馳走を食べるのも意味があり

菱餅:厄除け・清浄・厄病除けの効果で健やかな成長を願う。

雛あられ:関西風は餅を砕いて揚げたあられで関東風は米粒をあぶった物が原型で倹約の心を表しているそうです。

白酒:本来は桃の花びら浮かべた「桃花酒」で百歳(ももとせ)を願う心。

はまぐり:潮汁にして食べます。はまぐりは対の貝殻しか合わない為

将来相性良い相手と結ばれて仲睦まじく過ごせるようにとの願う心。

「季節の節目に旬の物を食べて末永く健康を祈る」などの親の想いが込められているそうです。

雛人形の飾り方で、お内裏様の並べ方で関東・関西での違いがあるそうです。

関西では人形に向かって右に御殿様・左に御姫様(日本古来の様式)

関東では逆で右に御姫様・左に御殿様。

これは南に向かった時、日の出方向を上座とする事で、伝統を重んじる関西圏では左上位。

右上位は国際的な主流だそうです。

今月は女子のお祝いの風習を書きましたが、5月には男子のお祝いもあります。

その5月はGWがございますが、今年は5月1日に「即位の日」がございますので、

「10連休」となるようです。

お子さんの健やかな成長をご家族で喜び、有意義な連休を過ごすのはいかがでしょうか。

インテリア部門

営業1部 第一グループ